全球升溫威脅加劇現況與影響解析

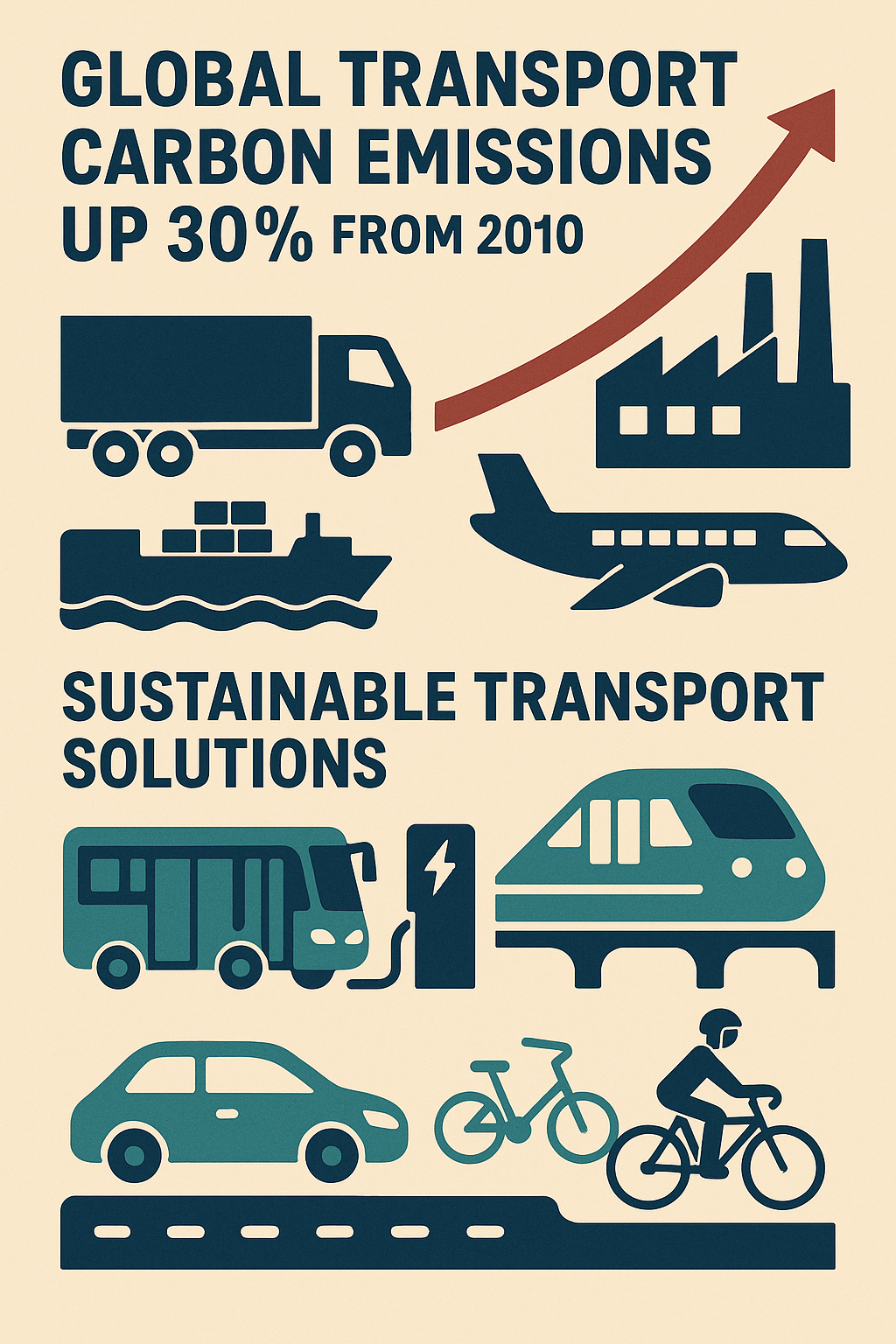

近年來,全球平均氣溫已較工業化前上升約1.1°C(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC,2023),導致極端天氣頻發、海平面加速上升,以及生態系統崩解危機加劇。根據聯合國環境規劃署(UNEP,2022年《Emission Gap Report》),若各國未在2030年前將溫室氣體排放量較2010年水平減少45%,到2100年全球暖化恐突破2.7°C,遠超《巴黎協定》1.5°C目標。面對減碳進度落後,多數政府重點仍放在減排,卻也坦承要在短期內遏止暖化已極具挑戰性(Cambridge University Engineering Department,2025)。於是,科學家重提太陽輻射管理(Solar Radiation Management,SRM)等「速效降溫」方案,主張透過大氣噴灑硫酸鹽(sulphate aerosols)以反射部分陽光,快速降低地表溫度。然而,這類技術並非萬靈丹,其帶來的生態與社會副作用,已引起各界高度關注。

溫控技術及其問題機制探討與政策

太陽輻射管理技術構想源於1991年菲律賓皮納圖博火山(Mount Pinatubo)噴發後,大氣中硫磺氣溶膠將陽光反射回太空,全球短暫降溫約0.5°C(Rasch et al.,2008;NASA,2015)。若能人工模擬此機制,或可在本世紀中段為地球「降溫」。學界提出的做法包括高空火箭或氣球釋放硫酸鹽、海洋雲層增亮技術(Marine Cloud Brightening),以及太空鏡面反射等(National Academies of Sciences,Engineering,and Medicine,2021)。儘管模型預測降溫效益明顯,但硫酸鹽帶來的酸雨問題、破壞臭氧層風險,以及封鎖降雨系統、改變季風循環的可能性,都使這類技術存有重大不確定性(The Guardian,2025)。更何況,缺乏國際法規規範此類實驗,若一國單方面部署SRM,可能引發跨國氣候安全與責任歸屬爭端,成為「氣候軍備競賽」的溫床。

行動策略實施與未來展望風險管控

在氣候科學界逐步接受應對失敗風險需多管齊下的共識下,有效的行動策略應兼顧「減排優先」與「SRM研究並行」。首先,應在聯合國框架下成立獨立監督機構,規範小規模大氣釋放試驗,並要求公開透明地發布環境影響評估報告。同時,結合電腦模擬與受控實驗,建立硫酸鹽粒徑、濃度與降溫效益的定量關係,降低意外副作用風險(Geoengineering Model Intercomparison Project,GeoMIP,2023)。其次,透過全球南北對話機制,協調各國利益分配,避免「氣候殖民」或「道德風險」(moral hazard)爭議。此外,須同步強化碳定價、再生能源補貼與碳捕捉封存(Carbon Capture and Storage,CCS)等減排工具,確保SRM不被當作減排保險,反而削弱長期減碳動力。最後,科學家、政策制定者與公民社會須共同參與風險與倫理討論,並以「世代公平」為原則,確保任何干預行為都不會將成本轉嫁給最脆弱的群體。面對地球暖化挑戰,你是否願意在嚴謹監管與公開科學證據之下,參與這場關乎未來世代的集體決策?(本文參考:IPCC,IPCC AR6;UNEP,《Emission Gap Report 2022》;Cambridge University Engineering Department News,2025;Rasch et al.,2008;National Academies,2021;The Guardian,2025)

(資料來源:IPCC/聯合國環境規劃署/GeMIP/宇宙航空總署;本文符合SDG13「氣候行動」)