塑膠廢棄物危機正逼近急迫響警鐘

全球每年生產的塑膠量高達4.3億噸,卻有高達79%(約3.4億噸)未獲妥善回收或再利用,最終流入海洋、河川與堆填區,威脅生態與人類健康。根據聯合國環境規劃署(United Nations Environment Programme, UNEP)2022年報告,每年約1,100萬噸塑膠進入海洋,等同每分鐘傾倒一輛載滿塑膠的卡車。這些漂流塑膠碎片會分解成微塑膠(Microplastics),被魚類、浮游生物誤食,並沿食物鏈累積。

在我國,行政院環境保護署(EPA)2021年度統計顯示,全台塑膠廢棄物產生量達119萬公噸,人均每年產出約50公斤,高居全球前列。海岸清理行動也屢見塑膠瓶罐、一次性餐具與漁業廢棄網具,甚至在偏遠沙灘堆積成山。這不僅加劇海洋生物的傷亡,更使得海洋生態系統功能退化,影響漁業資源、海岸觀光,最終衍生社會與經濟成本。⟪參考:UNEP 2022;EPA 2021⟫(SDG 14)

廢塑造成海洋害機制需釐清分析

塑膠為何在環境中如此難以降解?其背後有三大機制:一、分解緩慢,傳統塑膠聚合物(Polymer)需數十年至數百年才能分解;二、微塑膠生成,物理、紫外線與生物作用將大塊塑膠分解為微小碎片,易透過食物鏈進入生物體內;三、有毒添加劑釋放,塑化劑(Phthalates)、多氯聯苯(PCBs)等有害化學物質隨微塑膠被攝入,並在生物體內積累。

制度與行為因素則是塑膠汙染的推手。例如一次性包裝、快遞外送、露營旅遊等消費模式在疫情期間大幅增溫,全球外帶餐具需求增加25%(世界經濟論壇,World Economic Forum, WEF 2021);臺灣塑膠袋、塑膠吸管與保麗龍餐盒的使用量也分別年增3–5%。另一方面,漁業廢網具(Ghost Gear)估計占海洋廢棄塑膠總量的10–30%,每年造成上百萬海龜、海鳥與海洋哺乳動物傷亡。針對此類塑膠污染,歐盟於2019年通過「一次性塑膠製品指令」(Single-Use Plastics Directive),禁止10種高汙染一次性塑膠,並要求零售商承擔回收責任;我國亦於2022年修法,將塑膠吸管、塑膠袋等列入管制對象並推動「生物可分解塑膠」示範計畫。⟪參考:WEF 2021;歐盟 2019/SP Directive;臺環署 2022⟫(SDG 12)

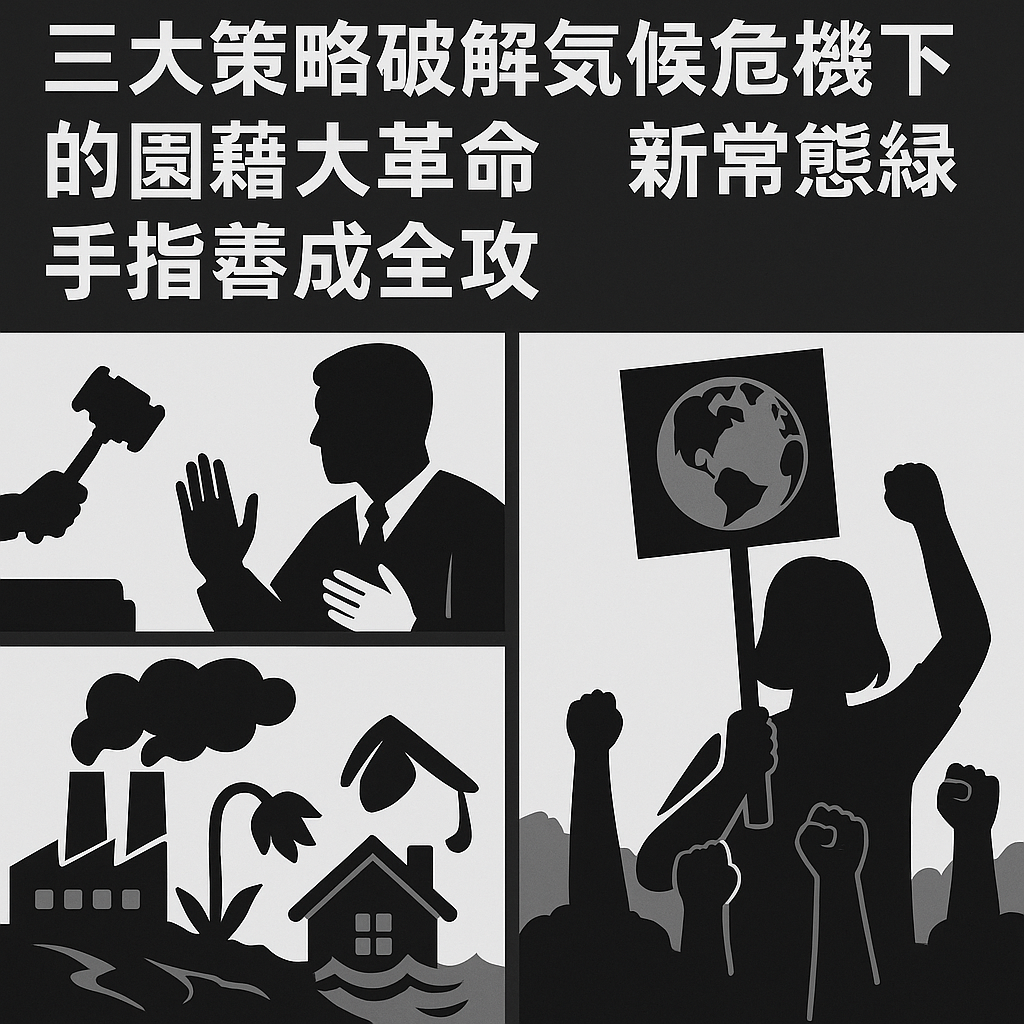

共行動打造淨海策略與前瞻思考點

要扭轉塑膠汙染危機,需結合政策、產業與民間三方力量。首先,落實「生產者責任延伸制度」(Extended Producer Responsibility, EPR),讓包裝製造商與品牌業者共同承擔回收成本,並以經濟誘因鼓勵減包裝設計與資源再利用。歐盟2023年報告指出,實施EPR的國家,包裝回收率平均提升20%。

其次,推廣「無包裝商店」(Zero-Waste Shop)與「循環經濟」(Circular Economy)模式,鼓勵消費者自備容器購買散裝商品,並建立公共循環置物櫃與共享延長使用平台,減少「最後一哩」的一次性消費。以德國「Mehrweg」瓶罐回收體系為例,回收率超過90%,同時帶動地方經濟發展與社區參與。

第三,結合公眾人物與社會運動,放大社會共識。主持人李佳豫(Greenpeace 綠色和平 2025年6月)以「生日公益募款」形式,號召粉絲將對她的祝福轉化為對地球的行動,所有捐款將投入「減塑源頭」、「海洋守護」等專案。這種溫柔而有方向的號召,不僅攜手民間行動,更搭建了公眾與環團、政府之間的信任橋樑。

潛在風險包含「綠色漂綠」(Greenwashing),企業或組織可能以片面減塑標案作行銷噱頭;另外,資金使用透明度不足亦易削弱社會信任。建議採取第三方審計與績效公開,並推動「永續報告」(Sustainability Reporting)常態化,使所有利害關係人能監督與回饋。

最後,邀您思考:在這場扭轉海洋塑膠危機的運動中,你願意從哪一步開始?減少一次性消費、支持循環商店,還是加入李佳豫的募款行列?每個小小選擇,都是推動改變的溫柔力量。⟪SDG 12、13、14⟫