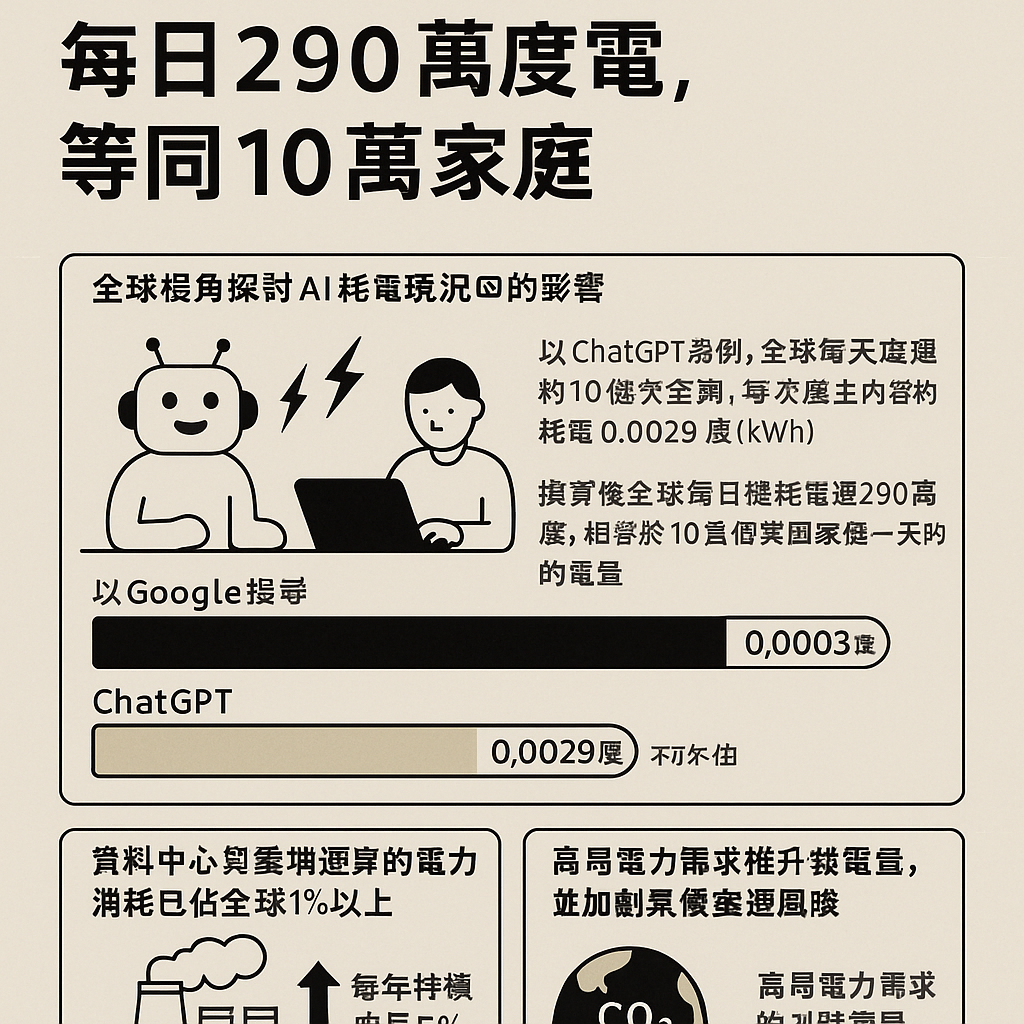

永續議題的現況與影響

氣候危機已非遙遠,擴散至日常每個角落。走進綠色和平(Greenpeace)策劃的沉浸式展覽《未來雜貨店》,我們看到2100年的荒謬貨架:一瓶售價近千元的微塑膠(microplastics, MP)過濾水、防霧霾面具,以及以蟋蟀蛋白(cricket protein)為主的營養棒──這些「商品」並非科幻,而是警示。根據聯合國政府間氣候變遷小組(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第六次評估報告(AR6),若全球溫室氣體持續高排放,今世紀末平均氣溫將較工業化前上升3.6°C (IPCC, 2021)。如此劇烈變化,將使珊瑚礁消失、四分之一海洋物種面臨滅絕、森林退化與水資源短缺加劇。國際水資源組織(UN-Water)也警告:全球逾20億人生活在高水壓力區,逾40%的農業灌溉靠地下水庫(UN-Water, 2021)。當乾淨飲用水成奢侈品、傳統農漁資源枯竭,民眾生計和健康面臨嚴重威脅,社會不平等將進一步擴大。(約380字)

問題產生的原因與機制

高碳排放模式破壞了生態系統的平衡。自20世紀以來,化石燃料燃燒與森林砍伐,讓大氣中二氧化碳(CO₂)濃度從280 ppm提升至420 ppm以上(IPCC, 2021)。溫室效應加劇,引發極端高溫、乾旱和暴雨頻率上升。乾旱促成土壤退化、農作物歉收,暴雨則沖刷土地並加劇洪患。聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization, FAO)指出,2020年全球有34%的漁業資源屬過度捕撈(overfishing);同時,約三分之一作物產量受氣候異常影響(FAO, 2021)。此外,工業化生產與日常消費不斷擴張,使塑膠使用量自1950年20 萬噸飆升至2019年3.6億噸(Our World in Data, 2020),其中90%最終成為污染。微塑膠隨雨水進入淡水與海洋,攜帶毒性化合物,從水源到食物鏈逐級累積,威脅人類健康。再者,在全球糧食系統壓力下,企業紛紛研發替代蛋白──昆蟲、培養肉與人工營養膠囊──雖能減輕畜牧業排碳,但全面普及前,風險與食安問題仍待解。這些複雜交錯的機制,正將人類推向資源枯竭與社會動盪的臨界點。(約410字)

可行的解決策略與未來展望

推動再生能源轉型,才能實現淨零碳排。根據國際能源署(International Energy Agency, IEA)報告,至2050年若全球電力系統達80%可再生能源,並加強能效(efficiency)與碳捕捉(Carbon Capture and Storage, CCS),每年可減少逾200億噸CO₂排放(IEA, 2021)。此策略需配合綠色基礎建設投資、完善電網儲能技術,以及縮減對煤炭與石化燃料的依賴。此外,落實循環經濟(circular economy)與塑膠減量政策,例如推行可重複使用包裝、加強製造商責任延伸(Extended Producer Responsibility, EPR),可在2030年前將塑膠廢棄物減少30% (Ellen MacArthur Foundation, 2020)。在糧食系統方面,推廣永續農業(practice sustainable agriculture)、改良抗旱作物並優化灌溉技術,以緩解水資源壓力。潛在風險則包括「反彈效應」(rebound effect):節能措施節省成本後反倒刺激更多消費,以及企業以「碳中和」為名行銷的「綠色漂綠」(greenwashing)行為。建議制定嚴謹的監管基準,並推動企業採用科學基礎減碳目標(Science-Based Targets initiative, SBTi),同時強化社會公民教育,讓消費者有能力辨識真偽資訊。最後,你願意從今天開始,支持再生能源、減塑與永續飲食的生活方式嗎?(約440字)

(資料來源:IPCC AR6 2021、IEA World Energy Outlook 2021、FAO State of World Fisheries 2021、UN-Water 2021、Our World in Data 2020;SDG6、SDG12、SDG13、SDG14)