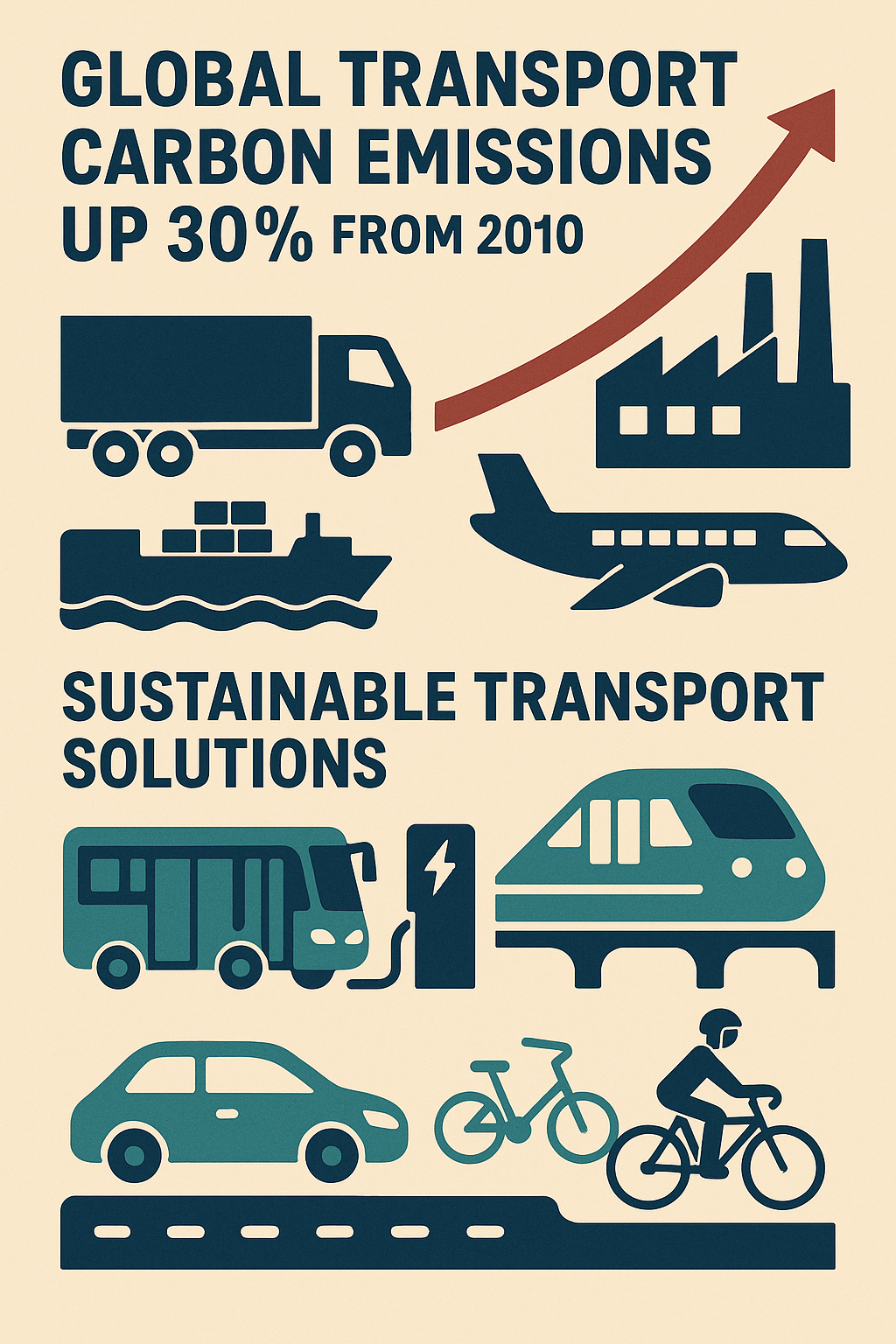

全球運輸碳排放持續上升極大挑戰

過去十年全球運輸部門碳排放量急速攀升,已成為氣候行動的最大阻礙之一。根據國際能源總署(International Energy Agency, IEA)2023年統計報告,2010至2021年全球運輸部門二氧化碳排放量從6.1 GtCO2成長至7.9 GtCO2,約增30%,佔全球總排放量的24%。其中道路運輸(road transport)貢獻超過72%,海運(maritime transport)與航空運輸(aviation)分別佔12%與11%。如此高速的成長不僅加劇溫室效應,也加重空氣污染、交通擁塞與能源安全問題。

此議題與聯合國永續發展目標(SDGs)中的「目標11:永續城市與社區」(Sustainable Cities and Communities)以及「目標13:氣候行動」(Climate Action)密切相關。若持續依賴化石燃料,2030年全球運輸排放恐突破9 GtCO2,令《巴黎協定》(Paris Agreement)將全球升溫幅度控制在1.5 °C的目標更加遙不可及。2025年5月22日在德國萊比錫(Leipzig)舉行的國際運輸論壇(International Transport Forum, ITF)高峰會便指出,缺乏跨部門協調、資金投入不足與技術轉移速度緩慢,是導致碳排放難以有效下降的核心挑戰。超過80位來自各國政府、產業、學術與非政府組織的與會者在「Open Stage Café」活動中,反覆呼籲各界共同制定具體的行動路線圖,並透過公私部門合作(public-private partnership, PPP)與創新融資機制,以加速電動化、智慧化與多模式運輸(multimodal transport)的轉型腳步。

運輸系統結構與政策推動關鍵機制

運輸碳排放持續攀升的原因並非單一因素所致,而是由系統性結構與政策機制交織而成。首先,全球道路運輸依賴燃油車比例仍達80%以上,電動車(electric vehicle, EV)普及率雖年增20%,但基數仍小,無法顯著取代傳統車輛。其次,多數城市缺乏足夠的綠色運輸基礎設施,例如公共自行車(bike-sharing)與都市輕軌(light rail)網絡覆蓋率不足,使民眾仍以私家車為主要出行選擇。再者,國際貨運多以廉價燃油(heavy fuel oil)驅動的船舶與柴油卡車(diesel truck)為主,導致海運和公路貨運排放占比長期維持高位。

政策層面上,多數國家對運輸部門的碳定價(carbon pricing)與燃油稅(fuel tax)仍有豁免或補貼,未能透過經濟誘因加速低碳轉型。歐盟(European Union, EU)2022年啟動的「Fit for 55」方案雖提出2030年減排55%目標,卻因成員國利益角力而一再延後。反觀中國、印度等新興市場國家,則因配合「碳達峰/碳中和」路線圖,對新能源車提供直接補貼與車牌限制改革,電動巴士(e-bus)與電動貨車銷量年增率超過40%,成為成功案例。

在5月23日進行的閉門研商會(closed consultation)中,聯合國經濟與社會事務部(UN Department of Economic and Social Affairs, DESA)與各地區委員會(UN Regional Commissions)共同檢視《永續運輸十年行動計畫》(Implementation Plan)草案,聚焦跨部門協作、技術共用與融資創新等機制,並討論將低碳運輸目標納入國家自主貢獻(Nationally Determined Contribution, NDC)報告的可行路徑。多方研判,唯有打破部門壁壘、明確分工與資源共享,才能真正推動全球運輸結構性變革。

創新策略減碳效益與風險應對具體

針對持續增長的運輸碳排放,專家與業者一致認為「多模式整合」(multimodal integration)與「電動化升級」是最具潛力的解決策略。首先,鼓勵貨運從公路轉向鐵路(rail freight)與內河航運(inland waterways),可減少約60%的單位運輸碳排放量。比利時安特衛普港(Port of Antwerp)運用智慧調度系統(smart logistics),截至2024年已將25%公路貨運成功轉移至水路運輸,減排效益達12 KtCO2(Source: Port of Antwerp Annual Report 2024)。其次,政府與民間共同投資電動公共運輸網絡,在充電基礎設施(charging infrastructure)規劃與再生能源(renewable energy)配套方面同步布局,可確保電動巴士、計程車與共享單車的低碳運營。

然而,技術創新與大規模推廣同時伴隨風險與挑戰。首先,電池生產(battery manufacturing)原料開採與回收處理(end-of-life recycling)不當,恐衍生環境與社會問題;其次,智慧運輸系統(Intelligent Transport Systems, ITS)在數據安全與個資隱私保護上需制定嚴謹規範,避免出現駭客攻擊或資料外洩。為減少這些風險,建議政府在補貼電動車時,同步制定電池回收法規與循環經濟標準;並強化多方資安審查機制,確保軟硬體系統具備ISO 27001資料安全管理認證。

在UN Decade of Sustainable Transport開幕前夕,我們不妨反思:在強調技術與政策轉型的同時,您所在的城市或企業,還能採取哪些具體行動?歡迎在留言區分享您的想法與經驗,一同為2030年永續交通願景貢獻力量。

(SDG 11)