夏至標誌森林生態即將轉捩點到來

夏至(Summer Solstice)是北半球全年日照最長的一天,具有千年文明意義,但現代科學發現,這一天對樹木生長的影響同樣深遠。根據2025年6月發表於Current Biology的Zimmermann等人研究(Zimmermann et al., 2025, Current Biology, 34(6):789–797),包括歐洲櫸木(Fagus sylvatica)與美國山毛櫸(Fagus grandifolia)在內的15種闊葉樹,約75%的樣本在夏至前後兩天內即出現形成新一輪木質部細胞(xylem cells)的現象,平均細胞增殖速率提升約20%。該研究團隊利用樹幹微鑽技術(microcoring)連續監測生長動態,首次證實光週期(photoperiod)信號對樹木樹皮下形成層(cambium)活化具有明顯啟動作用。此外,實地調查自阿爾卑斯山到阿巴拉契亞山區的不同海拔帶,也觀察到類似趨勢,顯示此機制具普遍性。對於關注森林碳吸存(carbon sequestration)與生態服務(ecosystem services)的研究者與從業人員而言,理解夏至光信號如何引發樹木「春末秋初」般的成長策略,正是提升森林韌性、因應氣候變遷挑戰的關鍵一步。(資料來源:The Guardian, 2025; Zimmermann et al., 2025)

生理機制與天文信號互相對應發現

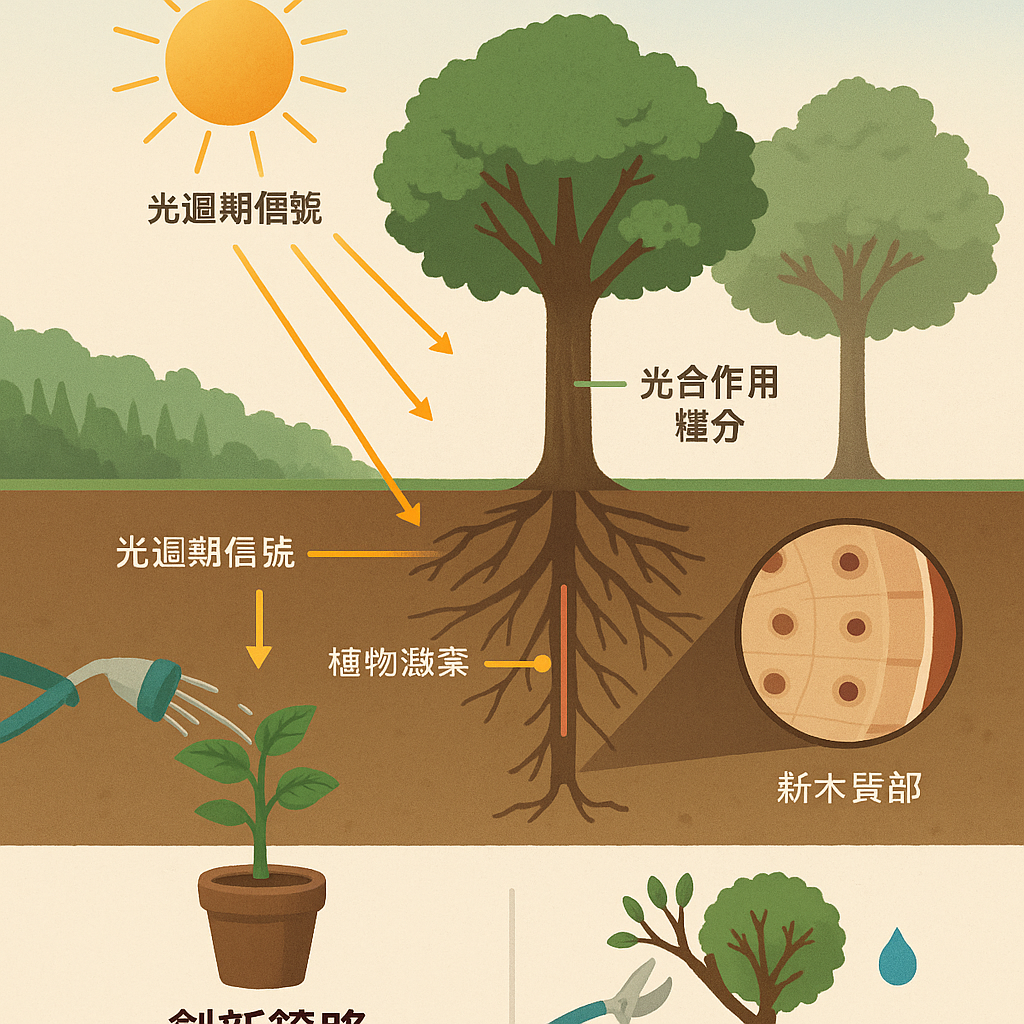

究竟樹木如何「讀取」夏至日光長度轉折?植物光受器(photoreceptors)中最重要的為光喑素(phytochrome),分為Pr與Pfr兩種互補型態,前者吸收紅光(red light)、後者吸收遠紅光(far-red light)。夏至當日,白晝延長使得Pfr濃度達到年度高峰,觸發下游基因表現,促進與細胞分裂、次生木質部(secondary xylem)生成相關的激素如生長素(auxin)與細胞分裂素(cytokinin)合成增加。此外,樹木體內的生物鐘(circadian clock)與光週期訊息交互作用,調控葉片中澱粉(starch)分解和糖分運輸,為形成層細胞增殖提供能量。以歐洲櫸木為例,研究顯示其葉片中糖分濃度於夏至左右突增約15%,對應形成層活性提升的時間窗口。這種生理機制與天文學上的夏至現象緊密連結,證明光週期並非只有在春秋分節對植物發芽、開花有影響,夏季日長高峰同樣是樹木調控生長策略的重要時刻。(資料來源:Zimmermann et al., 2025;Photobiology Reviews, 2024)

創新策略應對氣候變遷挑戰並持續

掌握夏至主導的樹木生長啟動時機,為森林經營與保育提供新思維。策略一,針對計畫性造林或再造林,可選擇在夏至前後展開育苗移栽與管護,藉由同步光週期訊號強化幼苗成活率與初期生長;策略二,在都市林帶或行道樹管理,透過調整枝條修剪與灌溉頻率,配合夏至日光高峰期,促進樹冠復甦與碳固定效率。預期效益包括提升森林碳吸存能力、加速棲地結構恢復,同時加強樹木對極端氣候事件的韌性。然而,必須關注潛在風險:若溫度季節變化與日照信號錯配(phenological mismatch),可能導致形成層活化後遭遇晚霜或乾旱損害。建議透過長期監測光熱指數(photothermal index)與地表水分,並結合遙測技術(remote sensing)即時評估樹木健康。未來,讀者可思考:在全球暖化背景下,如何將「夏至啟動原理」應用於不同生態系,讓人與自然共創更韌性的綠色未來?(資料來源:Forest Ecology and Management, 2025)

(SDG15: Life on Land – 保護、恢復與推動陸地生態系永續利用)